お役立ち道経営(1) - 心の中の「役に立ちたい」という意識に目を向ける

「だれかの役に立ちたい」という意識を経営に活かせば、企業も社会もより良くなる

ジェックはこれまで、需要が無い時代に、「理念を実践し需要を創造する経営(需要創造型実践理念経営)」に革新するための経営コンサルティング、研修トレーニングを行ってきました。

今ジェックでは、「需要創造型実践理念経営」から発展し、企業だけでなく、個人も組織もそして社会全体もより良くしていくための「お役立ち道経営」への革新をご提案しています。それは、「一人ひとりの中にある、誰かの役に立ちたいという意識」に焦点を当てることから始まります。

当社が考える「お役立ち道経営」とはどのようなものなのか。それを取り入れることでなぜ市場から選ばれ続けるのか。代表の葛西が語ります。

「お役立ち道経営」とは?

Q.ジェックでは「お役立ち道経営への変革」を市場に提案しています。「お役立ち道」というのは、一般の人にはなじみのない言葉ですが…。

A.一人ひとりの心の中には「何かの役に立ちたい」「役に立つことが嬉しい」といった「お役立ちの意識」があります。人に対してだけではなく、組織に対しても、あるいは環境や自然に対してもそういう意識を誰もが持っていると思います。例えそのことに自分ではあまり気づいていなくても、周囲から「ありがとう」と言われると嬉しく感じますよね。感謝されるということは何らかの形で役に立っているからです。このように、一人ひとりの中にある「役に立ちたい」という意識に焦点を当て、それを拡げていきましょうというのが「お役立ち道」です。

単に「お役立ち」ではなく、「お役立ち道」としているのは、剣道や柔道、華道、茶道などと同じように「道」ですので、一人ひとりがその実現のために自分自身を磨き続け、究めていくことを意味しています。

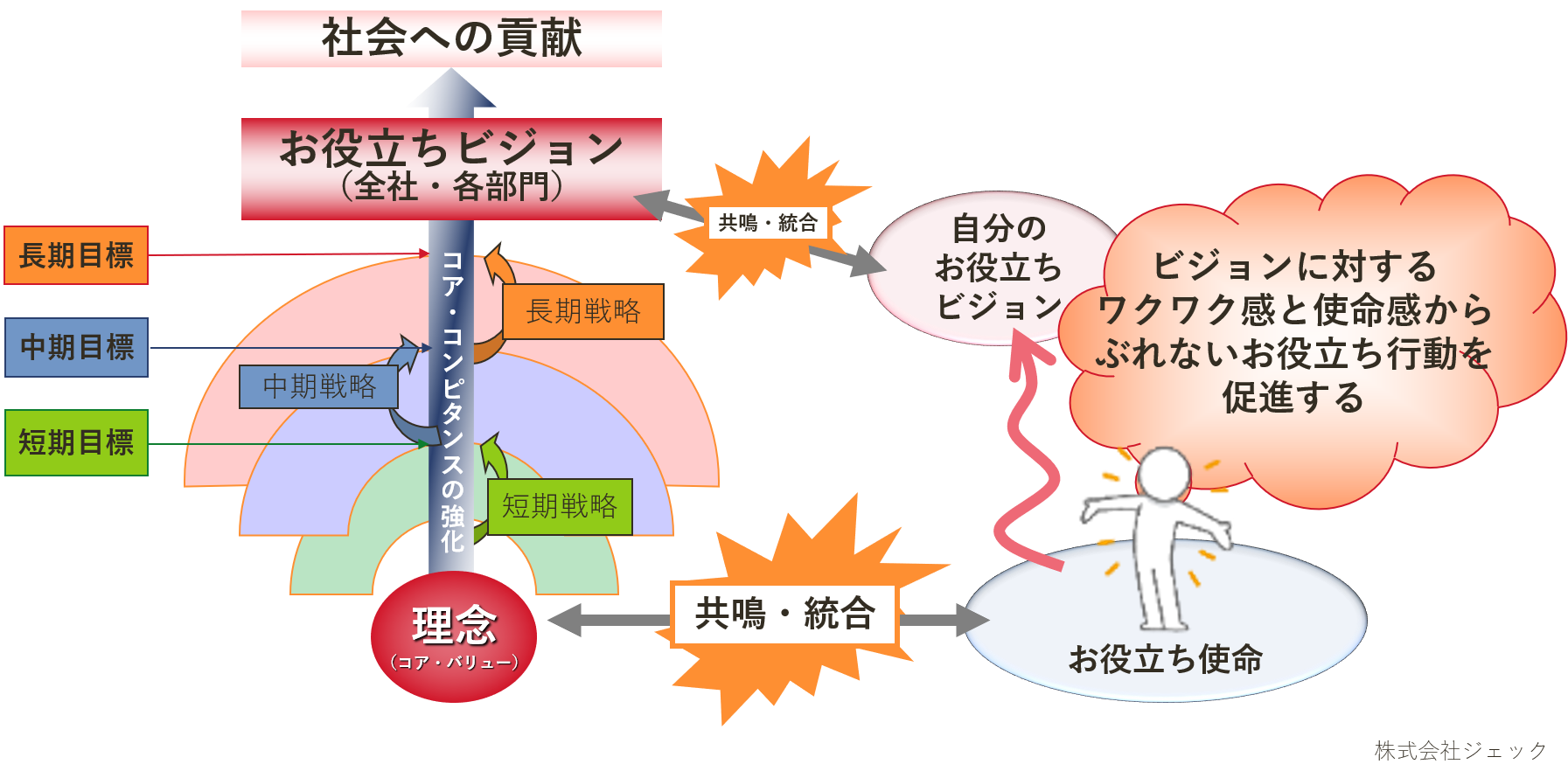

自分の中にあるお役立ちの意識に焦点を当てると、役に立つための知恵や、役に立つためのパワー(やる気)が出てきます。役に立つためには、こういう新しいスキルを身につけたい。自分の強みとは何だろう。今のスキルももっと磨いてさらにお役に立ちたい。そうやって自分と向き合った人たちが集まると、今度はチームとしての相乗効果が生まれます。このように人と組織を引き上げていく、マネジメントしていく。それが「お役立ち道経営」です。

一般的な経営との違いは何?

Q.お役立ちの意識に焦点をあてた「お役立ち道経営」と、一般的な経営との違いはどこにありますか?

A.「社会をより良くする価値の創造」です。人のため、組織のため、あるいはお客様のために役立ちたい。できればお客様と一緒になって、その先の社会全体の役に立ちたい。そういう意識が強ければ、社会に役立つより良い価値を産み出すようになります。それは、仕事のプロセスだったり、商品やサービスだったりします。「社会をより良くする価値をみんなで創っていきましょう」というのが、「お役立ち道経営」の大きな特徴です。社会が良くなっていくような価値を創造していくと、その結果として業績が上がったり、価値創造を促進するオペレーションができたり、新たな人事制度ができたりします。

一方で、一般的な経営は、利益をたくさん出すために、効率化して無駄を省きましょう、生産性を上げましょうといった方向で経営を行います。そのための制度やしくみを導入し、徹底した管理で推進をしていく場合もあります。

「お役立ち道経営」では、「人が活きる」という部分を重視しています。人が持っている「役に立ちたい」という想い・強み・知恵、それがチームになった時に爆発的な知恵や力が生まれてきます。「人が活き、組織が活き、社会が活きる」ような社会を、お客様をはじめとするステークホルダーと一緒になって創り上げていく。そして一緒になって創ったものが社会をより良くするように進化させ続ける。これらが一般的な経営と大きく違う部分です。

「お役立ち道経営」の実践企業例は?

Q. 「お役立ち道」を意識して実践している企業はありますか。

A.例えば100年企業と呼ばれるような、創業から100年、200年と続いている老舗企業は実践している可能性が高いと思います。正確には、お役立ち道の指標で検証しているわけではないので、推察になりますが。そういう企業に話を聞くと「創業以来、商品の品質をずっと維持している」という話をします。しかし実際は創業当時と環境も違えば、働いている社員のキャリアも違います。時代が求めているニーズも違います。そういった大きな変化の中で「すばらしい品質」をキープするには、人材教育や技術など、目には見えなくても相当な努力をしているはずです。キープのように見えますが、実はキープではない。中核の部分は変わらなくても、時代やお客様と対話をしながら、今に合うような工夫をいろいろ重ねている。長く続いている企業の商品やサービスとは、「自分たちの商品やサービスが今の時代にどのように役立つか」を見極め、常にお役立ちを高める努力と工夫の上に成り立っているものです。

このような経営をしているのは老舗企業だけではありません。例えば自動車業界でもクルマの走行性能や燃費の良さや、売れた新車の台数に価値を置くよりも、「自社製品による交通事故の死亡者ゼロを目指す」を製品開発のコンセプトに掲げている企業(ボルボやスバルなど)があります。たくさん売れる、人気が出るということも重要ですが、「安全性能第一」「乗っている人はもちろん、歩行者に対しても安全なクルマ作り」を目指すのは、社会に役立つことであり、実現に向けて工夫・改善、工夫・改善を繰り返していかなければなりません。これも「お役立ち道」を意識した経営と言えると思います。

何よりも、そこで働く人たちが誇りを持ち、役立ちたいという想いで新たな価値を共創し、進化を続けているのではないかと思います。

Q.企業によって「お役立ち道」の中身は違ってくるわけですね。

A.そうです。多くの企業で社会貢献ということを標榜していますが、たいていは、「本業+社会貢献」「本業+ボランティア」という形です。でも私たちが目指しているのは、本業で社会貢献をすることです。先ほどの自動車メーカーの例でも、本業のクルマで安全性能という面から社会貢献をしようとしています。「本業で」というところが重要です。

(第2回以降につづく)

※この記事は、外部ライター様による葛西へのインタビュー記事です。