エイジダイバーシティ シニア期に向けたキャリア教育

目次[非表示]

喫緊の課題であるエイジダイバーシティ

「ダイバーシティ」は、性別・人種・国籍・年齢や障害の有無、思想や宗教など、属性が異なる多様な人々が共存・共栄できる社会を目指す理念です。

組織においては、このダイバーシティが重要な課題として注目されています。多様性を活かした組織づくりを行うことで、組織の成長や競争優位性を図ります。

日本企業の多くは、これまで比較的均質な人材で構成されていました。

しかし、グローバル化、少子高齢化、市場のニーズの多様化といった環境変化によって、ダイバーシティは喫緊の課題となりました。

その中でも、エイジダイバーシティ=年齢の多様性の対応に迫られています。

日本は過去に前例がないスピードで人口が減少し、高齢化が進んでいます。

人材の採用や確保が難しく社員の年齢構成がいびつになっている組織も少なくありません。

しかし、シニア人材のモチベーションが下がったままであったり、マネジャーがこれまで通りの考え方で対応してしまったりすれば、せっかくの研修も現場では思った効果が得られない、と言うことになりかねません。

そのため、今回は「シニア期に備えるキャリア研修」と「シニア社員に対するマネジメント研修」を、それぞれ、持つべき行動理論(考え方)と具体的な行動について、ご紹介します。

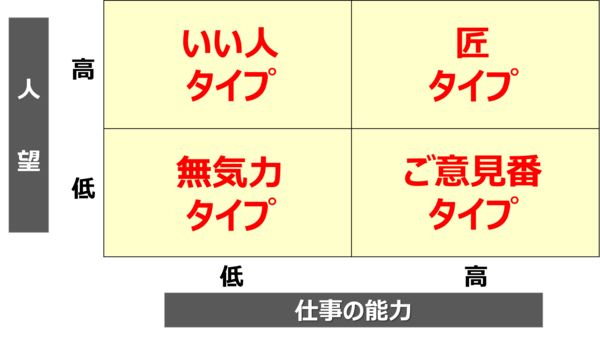

シニア社員のタイプと対応方法

自組織のシニア社員について考えてみてください。どのようなタイプが多いでしょうか?

<無気力タイプ>

仕事に対するモチベーションを失ってしまい、主体的な行動がほとんど見られないタイプ。

<いい人タイプ>

人柄がよく、若手や中堅からも気さくに声を掛けられるタイプ。しかし、仕事のパフォーマンスは決して高くない。

<ご意見番タイプ>

それなりに仕事はできるが、協調性が薄く、他のメンバーから距離を置かれてしまうタイプ。一匹狼になりやすい。

<匠タイプ>

人望もあり、仕事の能力も高く、大変頼りになる存在。何かしらの事情によりマネジャーにはなっていない。

上記の4つのタイプですが、<無気力タイプ><いい人タイプ><ご意見番タイプ>は、赤字のような行動から、自分の存在価値を見失っている傾向が見受けられます。

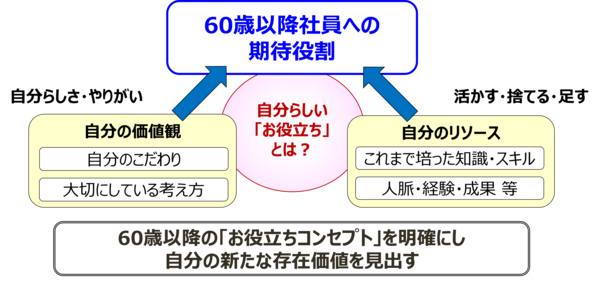

役割変化を考え存在価値をしっかりと持つ

シニア期になるまえに、以下の項目を再認識し、今後の役割変化に対応できる準備が必要です。

・60歳以降の社員に会社が期待していることを知る

・期待される役割の意味を理解し、前向きに受け止める

・これまで培ってきた自分の経験を振り返る

・自分の価値観を認識する

・自分のリソース(知識・スキル・人脈等)を棚卸する

・「活かす」「捨てる」「足す」観点で、リソースを整理する

・「自分らしく」期待役割を担うための方向性を考える

・今からどのような行動を取るかを計画し、動き出す

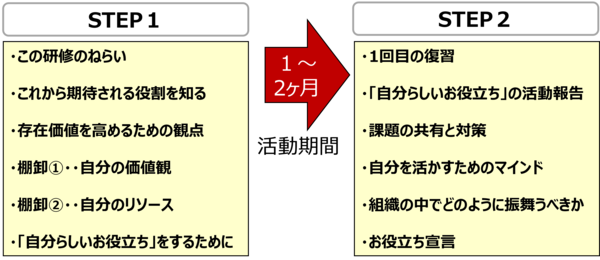

シニア期に備えるキャリア教育・「バリューアップ研修」

60歳以降の新たな役割に備え、これまでの自分の価値観・リソースを棚卸した上で「お役立ちコンセプト」を設定し、これからの「自分らしいお役立ち」をデザインするキャリア研修です。

【カリキュラム】

【期待できる効果】

・シニア社員の意欲が高まり、チーム全体が勢いづきます。

・リモートワークでも、シニア社員のパフォーマンスが高まります。

・シニア社員によるマネジメントのフォローが期待できます。

・シニア社員が率先して職場改善・技能伝承に取り組むようになります。

シニア社員に対するマネジメント~陥りやすいケース

自組織のシニア社員に対するマネジメントについて、意識していることはなんでしょうか。次の項目をチェックしてみてください。

□ 1.シニア社員を怒らせると面倒なので、仲良くするように気を使っている

□ 2.シニア社員が多少ルール違反をしても、目をつぶったほうが無難だ

□ 3.そもそも、シニア社員の行動を変えるのは無理である

□ 4.シニア社員は自分より経験もあるし、指導する必要などない

□ 5.管理職経験のないシニア社員は、「仕事ができない人」である

□ 6.シニア社員はやる気がない人が多く、職場にとって害悪である

□ 7.大先輩であるシニア社員の承認なくして、物事は進められない

□ 8.かつて上司だった人が部下になり役職が付かなくなっても「〇〇部長」など過去の役職で呼ぶ

いかがでしょうか?

シニア社員に対するマネジメントで陥りやすいケースをご紹介します。

<「仲良し」マネジメント>…上記の1,2にチェックがある場合。

シニア社員に反旗を翻されたくないが故に、良好な関係を維持することに力を注ぐ。シニア社員の好ましくない行動に対しても目をつぶることが多い。

<「放任」マネジメント>…上記の3,4にチェックがある場合。

シニア社員にマネジメントしても、「どうせ変わらないのだから無駄」と考え、必要最低限のマネジメント以外は行わない。

<「見下し」マネジメント>…上記の5,6にチェックがある場合。

管理職経験のないシニア社員を「仕事ができない人」と決めつけ、見下すような態度を取る。期待していないので、重要な仕事を回さない。

<「迎合」マネジメント>…上記の7,8にチェックがある場合。

シニア社員に対して、「〇〇部長」などとかつての役職で呼ぶ。シニア社員の承認を取ってから物事を進める傾向がある。

このようなマネジメントになってしまうのは、シニア社員に対する考え方がズレているおそれがあります。

ベテラン、シニア人材の能力を信じる行動理論

上記のようなシニア社員に対する考え方をもってマネジメントを行うことで、シニア社員の能力を最大限に活かし、組織を活性化させる相乗効果につなげることができます。

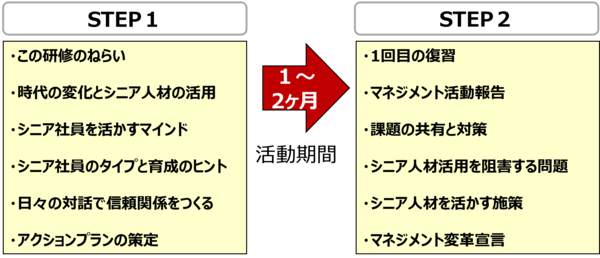

シニア社員に対するマネジメント研修

マネジャーが、自分よりも年上であるベテラン人材・シニア人材を活かすためのマインドや日々のコミュニケーションスキルを学びます。

ベテラン人材・シニア人材の意欲を継続させることをねらいます。

【カリキュラム】

シニア活かす施策

最後に、シニア人材の活用事例をご紹介します。

◆マネジメントのブレーンとして(マネジメントのパートナーとして頼る)

*ブレーンにするには

→はっきりブレーンに指名する

→重要事項の策定に巻き込む

→ブレーンとして立てる

→思い切って任せる

◆OJTリーダー(新人育成担当)として(新人育成がベテランをよみがえらせる)

*メリットとして

・ベテランならではの安心感がある

・どのような質問にも答えられる

・見本を見せることができる

・新人の育成を通じて、ベテランのモチベーションが高まる

◆職場革新の先導役として(リーダーシップの経験を活かした革新)

*職場革新を任せる

職場革新担当に任命→プロジェクトの立ち上げ→革新プランの策定→リーダーシップを取り実行