ベテラン/シニア人材をローパフォーマーにしない

目次[非表示]

ローパフォーマーとは、期待している目標に対して、成果が低い従業員のことを指します。

どのような組織にもローパフォーマーは存在します。

今後さらに労働力不足が進む中、このローパフォーマーをどう活かすかが、企業の成長にも大きく関わってきます。

ベテラン/シニア人材がローパフォーマー化すると組織としては大きな損失となります。

ベテラン/シニア人材は、経験や知識を持っています。

また、高いポジションについている人や組織への影響力が大きいこともあります。

もしベテラン/シニア人材がローパフォーマー化し、それを放置してしまうと、組織全体のモチベーションやパフォーマンスを下げてしまうことになりかねません。

ベテラン/シニア人材がローパフォーマーに陥る原因

ベテラン/シニア人材は、これまで得た知識や成功体験が豊富であるがゆえに、環境の変化に対して、「自分も変わらなければならない」という意識が低い傾向があります。

「自分は大丈夫」など自分事として捉えられないと変化についていけず、新たな環境で求められるスキルを得られないまま、がんばっても成果につながらなくなります。

そうなると、モチベーションも下がってしまうでしょう。

また、ベテラン/シニア社員自身も「やりたいことがなくなった」「会社からの期待を感じられなくなった」といった意識の変化もでてきます。

ベテラン/シニア社員を活性化するためには、本人と組織の両方の対策が必要です。

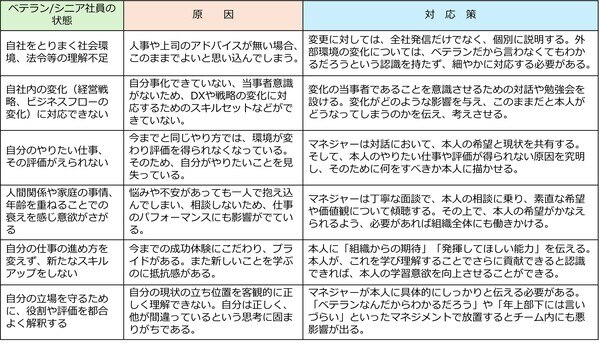

ベテラン/シニア社員の状態とマネジメントのポイント

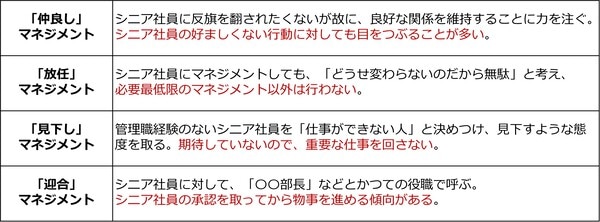

陥りやすいマネジメント

やるべきことが分かっているにもかかわらず、ベテラン/シニア社員に対する陥りやすいマネジメントの傾向があります。

このような傾向は、マネジャーの考え方=ベテラン/シニア社員に対する価値観に左右されています。

・ベテラン/シニア社員は、自分のマネジメントを脅かす存在である

(適当に機嫌を取っておこう。機嫌を損ねられると面倒だ)

・ベテラン/シニアのノウハウなど、今の時代には通用しない

(育成に時間をかける必要はない)

・管理職でないベテラン/シニアは、人を育成する力などないはずだ

(チーム内での役割など期待しない)

・チームにベテラン/シニア社員がいるのは、弊害以外のなにものでもない

(ベテラン/シニア社員に手をかけている余裕はない)

考え方(価値観/固定観念)が変わらないままでは、たとえマネジメント研修を受けても、何かうまくいかないことがあれば、「やはりベテラン/シニア社員を活性化させるために手をかけるのは時間の無駄ではないか」と思い、マネジャーの行動が変わることが難しくなります。

マネジャーの価値観を変える

マネジャーの持つべき考え方は以下の通りです。

・ベテラン/シニア社員は、自分のマネジメントを助けてくれる存在である

・ベテラン/シニア社員のノウハウは、チームにシナジーをもたらす

・これまでの経験を活かして、人を育ててくれるはずだ

・チームにベテラン/シニア社員がいるのは、チーム力を高めるチャンスだ

ベテラン/シニア社員はチームや組織に良い影響を与える人材として信頼し、さらなる活躍を期待するとともに必要なマネジメントを行うことが重要です。

マネジメントだけではない組織としての考え方

ベテラン/シニア社員を活性化させるためには、マネジャーの動きがポイントになるのですが、それだけではなく、組織全体として取り組む必要があります。

それにより、他の社員も「ベテランになったときもやりがいをもって活き活きと働くことができる組織だ」「何歳からでも新しいことに挑戦できる」「自分に合ったミッションで活躍できる」などと組織に対するエンゲージメントも向上するはずです。

また、自組織がどのような傾向にあるか、ベテラン/シニアを含む人的資本を活かすことができているかをサーベイなどで客観視してみることも一つの方法です。

年齢を重ねることによる心身の衰えや、個人の環境の変化など、ベテラン/シニア社員が自身の今後を考えたときに、「もう無理だ」と意欲も成果も下げてしまうことなく、ベテラン/シニアならではの強みを活かせる組織にすることが、これからさらに加速する少子高齢化社会で生き残るためには必要です。

〈参考〉