どんな働き方でも効果的!意欲・自律で動く職場づくり

在宅ワーク、モバイルワークなど多様な働き方が一般的になる一方で、変化への対応が難しく、苦しむケースも少なくありません。今回は、特に、この問題のキーともいえる、リーダーとメンバーのコミュニケーションに焦点を当てます。

多様化する働き方におけるマネジメントの課題

新型コロナウィルス感染防止対策として、テレワークやオンライン商談などが推奨され、これまでにないほどのスピードで移行され定着したことは記憶に新しいかと思います。

しかし、現場では、テレワークやオンラインでのマネジメントの経験やノウハウがなく、苦労されたリーダーも多かったはずです。

皆さんの組織では、コロナ禍を経てマネジメントは変わりましたか?

コロナ禍中の多くのリーダーは、以下の3点をマネジメント課題とあげていました。

●コミュニケーション不足

●モチベーションコントロール

●健康・メンタル管理

それに対する解決策は、「コミュニケーション量を増やしてフォローする」、「こまめに成果や進捗報告機会を設ける」といったものでした。しかし、コミュニケーションの量を増やす対策は大切ですが、内容によっては「監視されている」「信頼されていない」など逆効果となったこともあったようです。

コミュニケーションを増やすだけでは不十分

同じ職場で勤務していると、面談や打合せなどの時間を設けなくても、メンバーを見かけたときに、「この前のサポート助かりました、ありがとう!」や「企画書で悩んでいた件、解決した? 今なら相談にのれるけどどうかな?」などの声かけができます。

メンバーは、「自分のことを気にしてくれている」「できたことを認めてくれている」を実感する機会が多くなります。

しかし、オンラインで接続するというワンクッションが必要な場合はどうでしょうか?

つい、必要な事項を伝え合うだけになりがちです。(そこには「忙しい相手の時間を取ってしまうのは申し訳ない」という配慮もあるでしょう)

オンラインでしかやり取りができないのであれば、その機会をより効果的に使う必要があります。

そのためには、メンバーとリーダーの関係性づくりが何よりも重要です。

チームメンバーの能力やリーダーとの関係性はさまざまです。

・プロジェクトをサポートしてもらったり相談ができる補佐的な役割を担ってくれるメンバー

・自分に与えられた業務はきちんとするが、対話でも特に意見や要望を言ってこないメンバー

・対話の時には不満や要望をはっきりと言うが、自分から何かをやろうとしないメンバー

など。

メンバーの成長度合いに合わせた動機づけや関係性づくりを踏まえたコミュニケーションの実践は、どのような働き方であっても、効果につながります。

自律性・有能感・関係性への欲求を満たす支援をする

関係性づくりを紹介する前に、メンバーの成長・育成についてご紹介します。

メンバーがより意欲をもって自律的に活動をするための要素として挙げられるのは、自律性、有能感、関係性への欲求を満たすことです。

これは、基本的心理欲求理論(Ryan & Deci, 2000)[1] として提唱されている理論です。

この理論によれば、三つの欲求(三つの基本的心理欲求と言われる)が同時に満たされるような条件のもとで人は意欲的になり成長していくのに対して、満たされないと意欲や心理的な健康が損なわれると言われています。(Ryan & Deci, 2000)

◆自律性への欲求[2]:自分の経験や行動を自らの意思で決定したい

◆有能感への欲求:環境の中で効果的に自分の力を発揮し自分の有能さを示したい

◆関係性への欲求:他者と良好な関係を形成し、重要な他者からケアされたり、またその他者のために何か貢献したい

では、自律性・有能感・関係性への欲求を高め、イキイキと働く職場づくりに向けたマネジメントとは何でしょうか。

それは、

➤メンバーは仕事の主人公として、

➤統合された目標と達成するためのプロセスを自己統制し、

➤リーダーはそれを支援するマネジメントです。

これを、Y理論(D.マグレガー提唱, 1960[3])のマネジメントと言います。(D.マグレガーのY理論よりジェック定義)

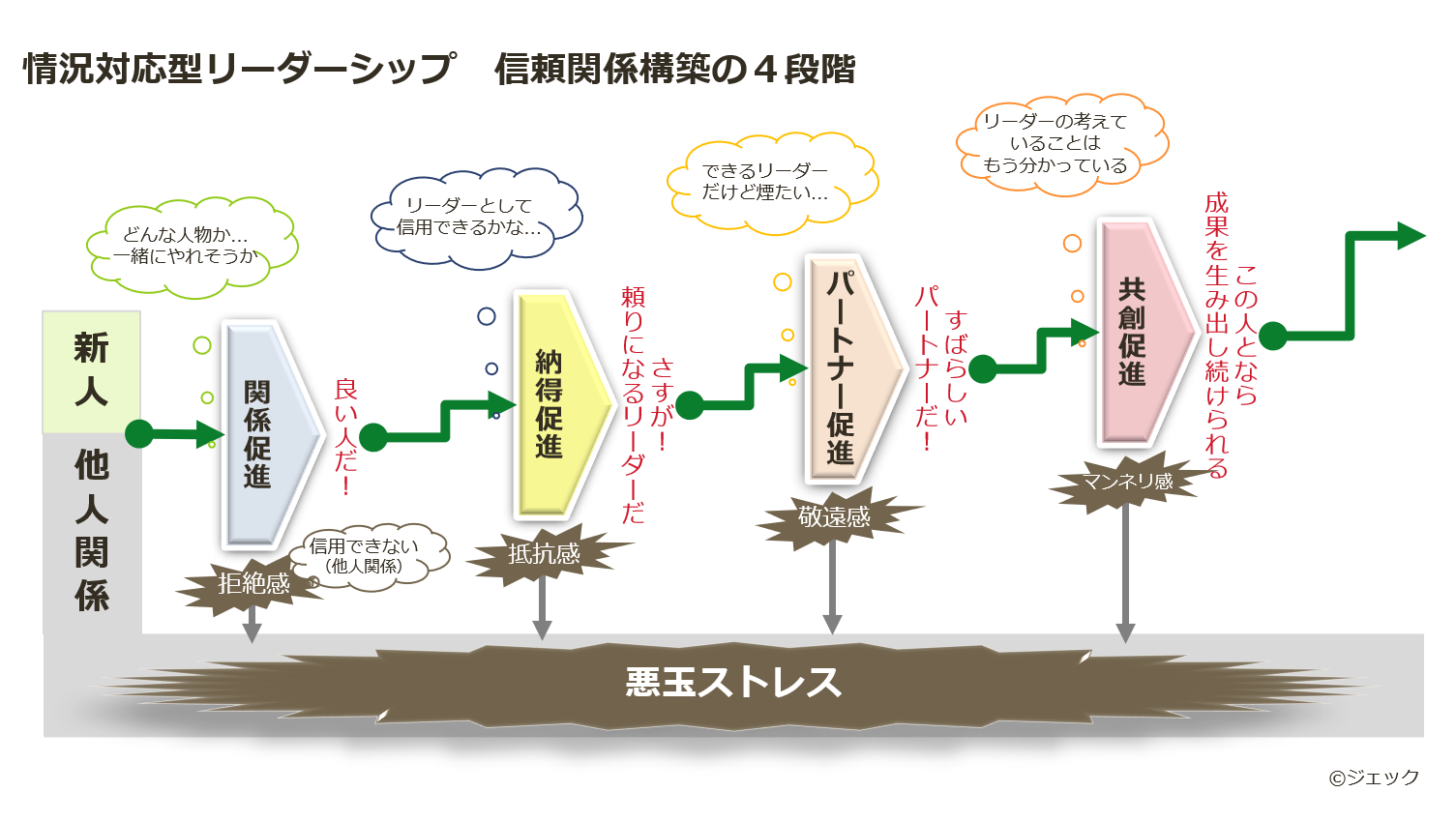

メンバーとの関係性構築のポイント ~ 情況対応型リーダーシップ 信頼関係構築の4段階

メンバーの心理に大きな影響を与える、「関係性」に着目します。

ジェックがご紹介する「情況対応型リーダーシップ 信頼関係構築の4段階」とは、リーダーに対するメンバーの心理をふまえ、情況に応じた適切なマネジメント行動で、信頼関係構築をする手法をまとめたものです。

関係性が進むほど、メンバーが目標に向かい、自律的な試行錯誤が増え、その成果を認めるリーダーの存在により、有能感も満たされやすくなります。

<各段階のポイント>

段階 |

創りたい情況 |

そのために打つ手 |

関係促進 |

メンバーの心の扉を開き、対話のパイプができる親近感を創る |

何でも気軽に話せる、横の関係を築く |

納得促進 |

メンバーへの面倒を見る責任感と組織運営の力量が、リーダーにふさわしいという納得感を創る |

メンバーを一人前にする熱心な指導とリーダーとしての力量を見せる事での面倒見の安心感と理性的な納得を創る |

パートナー促進 |

敬遠感を払拭し心のふれあいを作り、尊敬し好きでもあるという心服感を創る |

こちらから近づき、メンバーの強みにより着目、理解を示し、感情を近づける |

共創促進 |

使命感や遣り甲斐の火を絶やさず、創造力発揮が増進される高揚感を創る |

時に、使命感に基づく叱咤激励等、刺激となる策を打つことで、マンネリを打破し良い関係を築き続ける |

※上記各段階に失敗し、感情がこじれた情況を「他人関係」と呼びます。関係促進の打ち手で親近感を感じさせることが必要です。

これらの打ち手により、自律的なメンバーが育ちやすく、同時に先に挙げた「基本的心理欲求」が満たされやすくなると言えます。

つまり、上下のよりよい「関係性」が満たされ、より「自律的」になり、自らの「有能感」が感じられる仕事をしやすくなるでしょう。また、「共創促進」のメンバーが増えるほどに、より意欲・自律で動くイキイキとした職場づくりに向けて協力関係が生まれ、活性化のサイクルが回るようになります。

<注釈>

[1] Deci, E. L. と Ryan, R. M. によって提唱されている自己決定理論(Self-determination Theory)を構成する6つの下位理論の1つ。

[2] 自律性とは、自分自身の行動を調整し、行為の始発や方向付けを自らがコントロールすること、すなわち、自己統御を意味する。(Ryan & Powelson, 1991)。今日では「自分らしさ(to be oneselfへの欲求)」という意味として広く解されることもある(Vansteenkiske, 2011)。鹿毛雅治(2016)『学習意欲の理論 動機づけの教育心理』金子書房, P.361

[3] Y理論はダグラス・マグレガーの著書『企業の人間的側面』の中で説かれている理論。権限行使と命令統制による経営手法のX理論に対し、統合と自己統制による経営手法としてY理論を位置づけている。